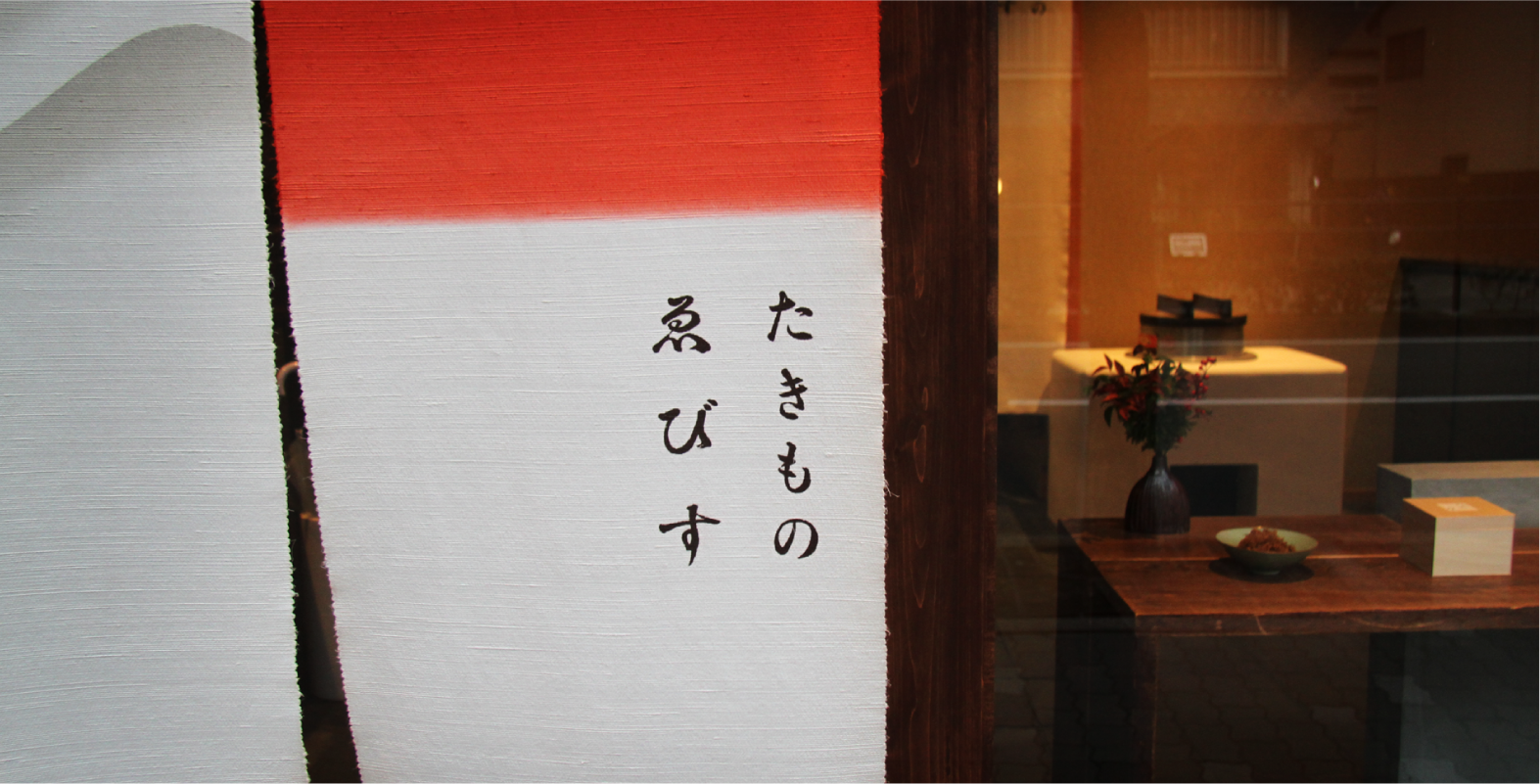

たきものゑびすは、チリメン山椒の本家の味を受け継ぎ、今日まで至っています。

まだあまり知られていない、チリメン山椒の発祥と、たきものゑびすの物語をご紹介します。

祖父と母の物語が生み出した、京都名物「チリメン山椒」

あまり知られていませんが、実は「チリメン山椒」の歴史は、店主の祖父と母の物語から始まります。母が山椒農家の方からいただいた実山椒を、料理人である祖父の晴間保雄に託しました。祖父は、その実山椒を大切に使い、京都の家庭で親しまれていたチリメンじゃこと一緒に炊き上げて、「チリメン山椒」が誕生しました。その味はすぐに評判となり、ご近所や知人の舞妓・芸妓へと広がり、やがて全国に京都の名物料理として知られるようになりました。伝統の味は、今日まで受け継がれています。

祖父伝承の味を磨き続けた、店主の物語

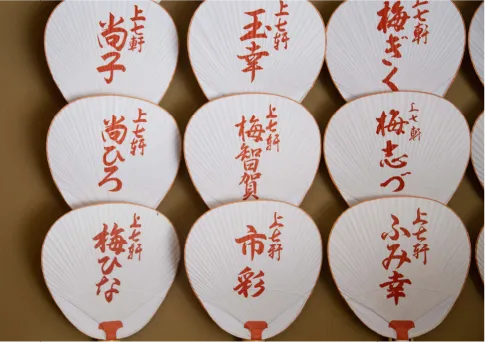

店主の母は古都京都の花街・上七軒で商売を営んでおり、幼少期から京都の伝統的な文化に自然と触れながら過ごしてきました。店主にとって華やかに着飾った舞妓や芸妓、夜になると路地を美しく照らす提灯は、暮らしの原風景でした。18歳で祖父の味を継ぐために本家で修行を始め、約20年の修行を経て、2011年1月10日、本戎(ほんえびす)の日に、自らの暖簾を掲げ「たきものゑびす」として新たな一歩を踏み出しました。チリメン山椒の道を歩み始めて、今日まで30余年。祖父の技術と精神を受け継ぎ、独自の美味しさを極め、現在も職人として日々鍛錬を続けております。

創業より継ぎ足した出汁醤油で、独自の旨みに炊き上げる。

「たきものゑびす」では、祖父から受け継いだ技を大切にしながらも、さらなる美味しさを目指してまいりました。シンプルな料理だからこそ、厳選した素材のみを使っております。深い旨みのブレンド醤油に、6種の出汁を効かせた独自の出汁醤油は、創業から継ぎ足した当店だけの味。職人の手作業で素材を引き立てるよう炊き上げ、お客様に愛され続ける「チリメン山椒」を目指しています。また、伝統を守るだけでなく、チリメン山椒の可能性を広げる商品開発にも取り組み、時代の流れに応じた革新も行ってきました。老舗として、伝統をただ継承するのではなく、現代に適した進化を続けることこそが使命だと感じております。これからも、祖父の味に独自の創意工夫を重ね、多くのお客様に喜んでいただける商品をお届けしてまいります。

TOPIC

古都京都の花街・上七軒のご紹介

【上七軒の歴史】

京都最古の花街・上七軒(かみしちけん)の起源は、室町時代の文安元年(1444年)、北野天満宮の社殿が焼失した時代まで遡ります。当時の将軍・足利義稙が社殿再建を命じた際、余った木材で東門前の松原に参詣者の休憩所として、七軒の茶店を建てたことから始まりました。当時「七軒茶屋」と呼ばれたのが「上七軒」の由来です。天正15年(1587年)、豊臣秀吉が北野で大茶会を開いた際、七軒茶屋が休憩所となりました。秀吉に名物の御手洗団子を献上したところ大変喜ばれ、褒美として茶屋に団子販売の特権を授けました。この歴史から「五つ団子」の紋章を用いるようになり、上七軒となった現在でも続いています。

【上七軒の街案内】

室町時代の七軒の茶店から始まった上七軒には、現在も伝統的な町並みや文化が息づいています。北野天満宮に続く石畳の道、街を行き交う舞妓や芸妓、歴史的建造物が訪れる人々を魅了しています。上七軒歌舞練場では、春の「北野をどり」や夏のビアガーデン、秋の「寿会」など、四季折々のイベントが開催され、芸妓や舞妓の華やかな舞を楽しむことができます。

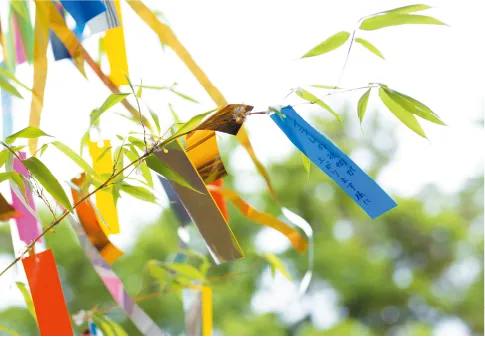

北野天満宮には学問の神・菅原道真公が祀られており、上七軒とは深いご縁があります。現在の御本殿は慶長12年(1607年)に豊臣秀頼が造営し、桃山文化の絢爛さを今に伝えています。毎月25日は「天神さんの日」で知られる縁日で賑わいをみせ、春には春祭や桜、夏には棚機祭(たなばたさい)や大茅の輪くぐり(おおちのわくぐり)、秋には北野祭や紅葉、冬には節分祭や梅花祭といった、四季折々の伝統行事で全国から多くの参拝客が訪れています。

花街として知られる上七軒には、京都らしい風情を感じさせる懐石料理から、出汁が効いた上品な味わいの京中華まで、多彩な食文化が根付いています。お茶屋が営む割烹「文楽」では、京町家を改装した趣のある空間で、四季折々の旬の食材を使った懐石料理を堪能できます。京中華の名店として名高い「糸仙」では、卵の皮で包んだ春巻きや、琥珀色の餡をかけた酢豚など、ここでしか味わえない逸品が、芸妓や舞妓にも親しまれています。上七軒ならではの食の魅力を、ぜひ味わってみてください。